こんにちは。

キャンプ大好きすべきゃんです。

さて季節が暖かくなってきますと、ぶんぶんと飛び回る虫が増えてきます。

自然豊かなキャンプ場では虫も多く、キャンプは大好きだが虫はあんまりという方も多いでしょう。

よめきゃん

よめきゃんなんとかならないかしら・・・

すべきゃん

すべきゃんいい方法があるよ

夜のキャンプ場を照らす蛍光灯や自動販売機、街灯などにたくさん虫が集まっている様子は馴染みのある光景でしょう。

そんな虫が光に集まる性質を「光への正の走光性」と言います。

本記事では、その虫が光に集まる性質(走光性)をふまえて、「虫除けに役立つランタンの工夫」と「虫の走光性」について詳しくまとめました。

手軽にとりくめる虫除け方法なので、良ければ参考にしてみてください。

キャンプの虫除け・ランタンの工夫でできる虫対策

虫除けに役立つランタンの工夫をするうえで、大切なのが虫の光に対する反応「虫の走光性」についてです。

「虫の走光性」のポイントがこちらです。

・虫は光とその周囲にあつまる。

・虫が集まるのは、特に紫外線と緑の波長の光

・虫を特に引き寄せるのは、紫外線がでるランタンや大きく明るい光

・LEDや小さい明かりは虫を寄せ付けにくい

※走光性について詳しく知りたい方はこちら

ポイントをふまえて虫よけを考えると、以下の様な点に注意すると効果があると思います。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

まずはこちらの工夫です。

1.虫を強く惹きつける照明をやや離れたところにレイアウト

持っている照明器具の中で、「蛍光灯や紫外線ライト」、メインラインタンなどの「大きく明るい光源」など、虫を強く引きつけるものを、人がくつろいでいるスペースからやや離れた所に配置し、そちらに虫の関心を集めます。

メインランタンの場合は、サイトを照らせる範囲でやや離れたところに置くよう工夫すると、光に反応する虫を人の集まるスペースからそらすのに役立ちます。

他にもランタンの中には虫を引き付ける紫外線と殺虫機能がついているモスキートランタンというものもあります。

こちらは特に幕内で活躍します。

吊るしておけばランタンとしても使えますし、誘因ライトを点灯すれば、紫外線に反応する小さい虫を引き付けて殺虫してくれます。

開放的な外の空間で使うよりは、テント内などで使うと有効だと思います。

続いての工夫はこちらです。

2.虫が寄りにくいランタンを使用する

虫がよりにくく工夫されたランタンを使用するのも選択肢です。

【SOTO】虫の寄りにくいランタンはメインランタンとして活躍する230Wのガスランタンで、虫がランタンの周囲に寄りにくい工夫をほどこしたランタンです。

工夫はこちらの3つです。

- 虫には感じ取りにくい波長のライトで照らす

- ランタンに市販の「蚊取マット」を装着できる

- 付属のリフレクターで虫の多い方の光をカットする

虫の走光性に着目した工夫に加え、忌避剤(蚊取マット)も装着できる工夫がされています。

無工夫のメインランタンなどに比べると、虫が集まりにくくなります。

他にLEDランタンの中にも寄りつきにくいオレンジ色の波長で照らせるランタンや、蚊取リフレクターを装着できるランタンもあります。

それぞれ虫がよりつきにくい工夫がほどこされたランタンです。

続いてはこちらの工夫です。

3.虫が寄り付きにくい灯りでテーブル周囲を照らす

発光量の大きいランタンなど、虫が寄りやすいランタンを少し離れた場所にレイアウトしたら、人が集まるスペースの照明には、小型のLEDランタンや小さい光源のガスやオイルランタンなど、虫が寄り付きにくいランタンを使うと良いでしょう。

メインランタンと組み合わせて使う事で、光に反応する虫からすれば、テーブル周囲が相対的に暗くなります。

そんなわけで「虫の走光性」に注目した、ランタンでできる簡単な虫除け方法ついて紹介しました。

続いては工夫の根拠となる「虫の走行性」について詳しく紹介していきます。

虫が寄ってくる理由【虫の走光性】について

”飛んで火にいる夏の虫”ということわざは、大変馴染みのあるものですよね。

これは、明るさにつられて飛んできた夏の虫が、自ら火の中に飛び込んで焼け死ぬ姿から、自ら進んで災いの中に飛び込む事のたとえとして使われてきたことわざです。

このように、虫が明かりに近づいていく姿は、昔からなじみのある光景でした。

自動販売機や街路灯に群がる虫など、良く見かけた光景だと思います。

これは、「走光性」という虫の習性が影響しています。

キャンプ場でも、トイレや炊事場の電灯に群がる虫や、自分のサイトのランタンに、虫が寄ってきた経験があると思います。

馴染みのある現象ですが、まだ謎の多い現象で、光ならなんでも寄ってくるというわけでもありません。

虫の走光性の詳細を、文献をもとにこちらの内容についてまとめました。

それぞれ詳しくみていきます。

1.走光性とは

走光性を理解するうえで大切なポイントはこちらです。

1.走性とは?

走性とは、生物が生まれながらに持つ反応で、刺激に対して方向性を持った反応をさします。

つまり、とある刺激に対して、寄って行ったり、逃げたりする反応です。

刺激にはいろいろあって、光や化学物質、温度、湿度、気流、接触などなど、様々です。

その中で、光に対する反応の事を「走光性」といいます。

よめきゃん

よめきゃん光への反応が走光性ね

2.正の走光性と負の走光性

走性には、正と負とがあります。正は寄っていく反応で、負は逃げる反応です。

日常的にみかける、蛾などが電灯に近づいていくのは正の走光性で、ゴキブリなどが明るい場所を避けて暗い場所を好むのは負の走光性とされています。

すべきゃん

すべきゃん虫によって反応も色々

3.虫の走光性は謎が多い

結論から申し上げると、なぜ虫が光やその周囲に集まるかはまだ不明確な様です。

ざっとの説明ですが、集まる理由として検討されているのが、灯りを太陽や月と誤認した結果として近づいいくという説(コンパス理論)や、灯りと暗闇の境を最も暗い部分と錯視し逃避しているとする説(マッハバンド理論)、明かりの中心を空間と誤認する事で明かりに向かって飛んでいく(オープンスペース理論)、灯りと暗闇との境に生じる「エッジ(明瞭なキワのようなもの)」を、木の幹などと混同して、着陸しようと近寄る説(エッジ理論)などが検討されているそうです。

すべきゃん

すべきゃんまだわかってないことが多いみたい

詳細に知りたい方はこちらの資料のP11~12を⇒【外部リンク:光を利用した害虫防除のための手引き】

このように、なぜかはまだ不明確なものの、多くの昆虫が、特定の光とその周囲に集まる事は実証されています。

続いては虫の引き寄せられる光の特徴について、わかっている部分で紹介します。

2.虫を引き寄せる光の特徴

虫が光に引き寄せられる光の特徴をまとめます。

ひとつづず見ていきます。

1.虫の見える光

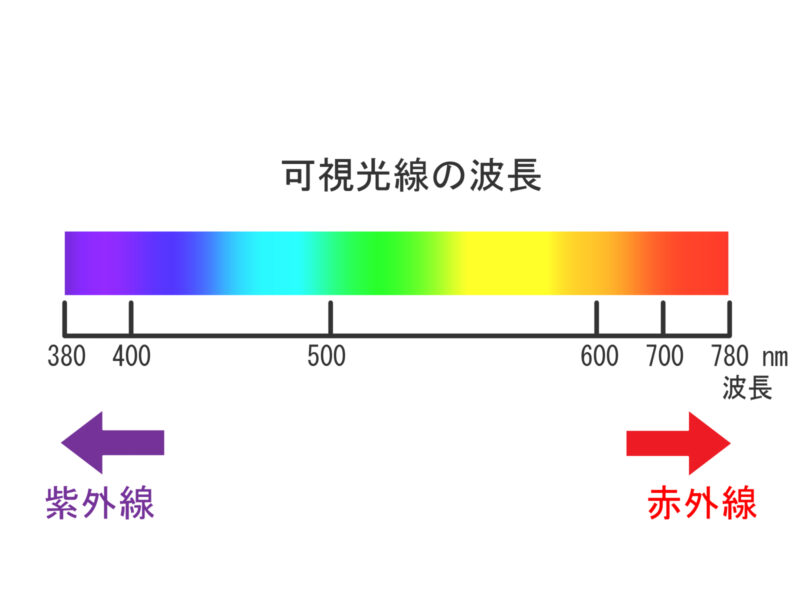

光は波長です。

例えば人の場合は光の波長により見える光線(可視光線)と見えない光線(不可視光線)があります。

380nmより短い見えない光線を紫外線といい、780nmより長い、見えない光線を赤外線といいます。

また、それぞれの波長が一様な強さで見えるのではなく、人の場合は特に緑黄色の波長に対する感度が最も高くなっているといいます。

一方、虫の場合は、人間よりも100nmほど短い波長側に可視光線領域がずれています。

人と見える波長が概ね重複もしていますが、人にまったく見えない紫外線が領域見えるのが特徴です。

いわゆるブラックライトは、人が見ると黒いですが、虫には明るく見えているという事です。

感度については、多くの虫が紫外線領域と緑の波長に最も強い感度(つまり良く見える)をしめしています。

紫外線に感度が強い群、緑の波長に感度が強い群、その両方に二峰性に感度が強い群とに分かれており、感度が強いとよく見えるという事です。

2.紫外線と緑の波長に最も反応する

反応する光線の範囲で、最も感度の良い波長が紫外線と緑の波長です。

特に紫外線に関しては、様々な分野で虫の防除技術やトラップなどに利用されています。

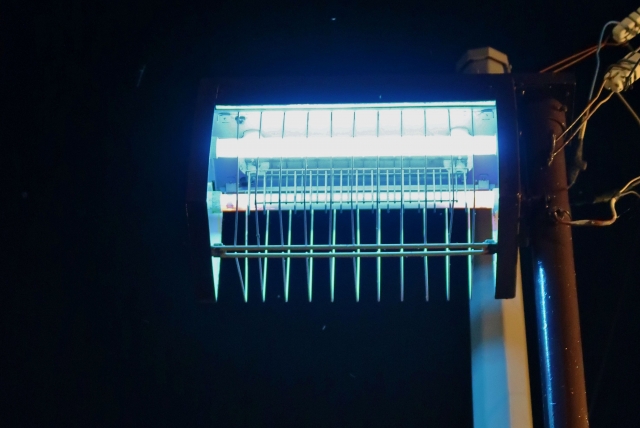

コンビニや店舗などに設置されている誘虫殺虫灯などは、紫外線領域の波長を多く含む光で虫を誘い込み殺虫する照明です。

他にも明るく大きい光ほどより強く引き寄せられます。

3.光の大きさ、明るさも関連する

これは普段の体験的な部分と一致する部分ですね。

大きく明るい光ほど虫にとっても認識しやすくなります。

その他にも、形や方向、点滅などの光り方など、様々な要素により引き寄せる影響が異なるようですが、キャンプのランタンなどでの応用は難しそうなので割愛します。

気になる方は、こちらの資料のP12~13を⇒【外部リンク:光を利用した害虫防除のための手引き】

続いてはキャンプで利用される主なランタンの特徴も紹介します。

3.キャンプで利用されるランタンの特徴

キャンプで利用される燃焼系のランタンやLEDランタンの特徴をまとめました。

それぞれ紹介していきます。

1.蛍光ランタンは紫外線で発光

蛍光灯は紫外線を用いて発光していますので、虫にとって良く見える光です。

今は街路灯もLEDが多くなりましたが、昔は蛍光灯が使われていて、蛾などの昆虫が多く集まっている様子を見る事ができました。

我が家も以前蛍光灯ランタンを利用していました。

当時は、光源の種類にも無知だったため、蛍光灯をテーブルランタンにしていましたが、でかい蛾やヘビトンボが集ってきてビビりました。

続いて今やランタンの主流ともいえるLEDです。

2.LEDランタンは虫がよりにくい

「LEDに虫が寄らない」なんて耳にした方もいるのではないでしょうか。

ランタンなどに使われる白色LEDですが、主な発光原理では紫外線が出ません。※【外部リンク⇒LEDの基礎】

そのため蛍光灯に比べると格段には虫が寄り付きません。

しかし、まったく寄り付かないわけでもありません。

虫の種類にもよるでしょうし、全く見えない波長でもないため光量の明るいLEDが暗闇で灯されていれば誘因となり得ます。

3.燃焼系ランタンの紫外線はわずか

ガスやガソリンランタンなどの燃焼させた火炎からも光線が生じています。

火炎から生じる波長は、赤外線領域が90%、可視光線領域が10%以下、紫外線は1%以下です。

紫外線はわずかですが、虫の可視光線はでていますので、LED同様に暗闇の中で火をともせば、虫にも明るく見えます。

さらに、メインランタンとなるガソリンランタンやガスランタンなど、光が大きく、明るいランタンになれば、虫を引き寄せる力も強くなります。

続いてこんなランタンもあります。

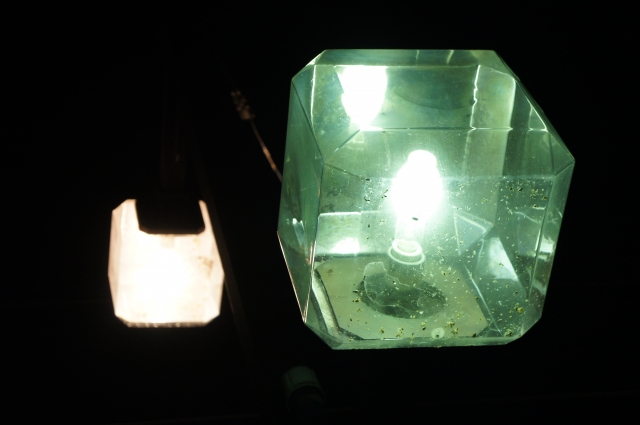

4.紫外線を出す誘虫灯ランタン

虫にとって明るく見える紫外線を利用したのが誘虫ランタンで、LEDランタン部分と、誘虫ライト部分とがあります。

誘虫ライト部分は、虫がよく見える紫外線ライトが使用されております。

虫を誘いこみ、電撃で殺虫するランタンなので、積極的に虫を誘う光を出しています。

人が集まる場所から離れて配置すれば、虫をそちらに引き寄せる効果があります。

そんなわけで「虫の走光性」について詳しくみていきました。

害虫対策としてライトの工夫などは様々な領域でも取り入れられていて、参考にできる部分もありますね。

特徴をふまえてランタンの位置などを工夫する事で、虫による嫌な思いを軽減することができると思います。

続いてはキャンプでの虫除けについてよくある質問もまとめてみました。

キャンプでの虫よけやランタンについてよくある質問

虫の寄ってこない色は?

蚊やスズメバチなどは暗い色に寄ってきやすい傾向にあるとされています。

また黄色やオレンジも虫が寄ってくる色と言われます。

とはいえ虫によって反応する色は異なりますし、虫がよって来る要因は色だけではないため、一概に何色の服なら虫が寄ってこないとは言い切れません。

とはいえ暗い色や黄色・オレンジなど色は避けるのが無難でしょう。

※外部リンク⇒「虫は何色に誘因されるか?」大成ファインケミカル(株)

キャンプで気を付ける虫は?

スズメバチや吸血蚊、ブヨ、アブ、マダニ、ムカデなどなどです。

虫が人に向かう要因は様々なので、虫除けのスプレーなどの忌避剤をしっかり使用するのがお勧めです。

虫除けについてはこちらの記事もご覧ください。

虫除けライトの効果は?

虫除けライトは、虫を目的の場所から遠ざける目的の照明です。

一般的なのは虫が強く反応する紫外線を使ったライトで、虫をライトに引き付ける事で目的の場所から虫を遠ざけます。

キャンプでも、虫の寄り付きやすい強い明かりや紫外線を含む明かりを人から離れた場所に配置すれば、虫除けの効果が得られます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「走光性」という虫の習性を利用した、キャンプの夜の虫除けについて紹介しました。

ランタンのちょっとした工夫でも虫除けに効果が得られますので、取り入れてみてはいかがでしょうか。

とはいえ、虫を引き付ける要素は光だけではありませんし、虫の光に対する反応も一概ではありません。

温度や湿度、におい、振動、化学物質など虫が感知しているものは様々なので、虫の害から身を守るためには忌避剤の使用や服装の工夫など、総合的な虫除け対策が必要です。

あわせてこちらもご覧ください。

虫が寄り付きにくいLEDランタンについては、おすすめをまとめた記事もよければご覧ください。

ご覧いただきありがとうございました。

※にほんブログ村に参加中です。リンクをぽチリで喜びます( *´艸`)

にほんブログ村

コメント